沂蒙榜样|临沂市关工委孤困儿童心理辅导志愿者群像素描

沂蒙榜样|临沂市关工委孤困儿童心理辅导志愿者群像素描

立足“沂蒙无孤” 奋力实现“天下无孤”

临沂市河东智星实验学校的教学楼外,明德班的小白同学正在和小伙伴们一起在塑胶跑道上跳绳。“我很喜欢学校的这个大操场,能让我们尽情玩耍。”小白高兴地说。

志愿者第一次见到小白时,他正在马路上乞讨。在父亲去世、母亲因精神病走丢后,缺乏亲人照顾与陪伴的小白便开始四处流浪。

“孤困儿童因为没有监护人或直接监护人,或虽有监护人但无力监护,在学习和生活中遇到问题时,往往无人帮助解决,极其容易出现心理问题和不良行为,从而导致他们在成长过程中走弯路、绕远路,难以融入社会,部分孩子已出现辍学或面临辍学问题,更有甚者已经沾染上了不良习气,走上违法犯罪的道路。”针对这部分“问题孩子”,临沂市关工委孤困儿童心理辅导志愿服务团(以下称“服务团”)为了不让一个孩子掉队,不让一个孩子犯罪,多方联系走访多家寄宿制学校,试图给孩子们找到一个亦家亦校的“心灵家园”。

有心人天不负。2020年4月,河东智星实验学校校长郭秀荣得知了这群孩子的处境后,当即决定把这些特殊的孩子接到智星学校学习。

现实往往更加复杂,这些孩子的到来引来了很多质疑的声音。“这些孩子会不会影响咱们正常的孩子们学习啊。”“咱们能教好么,我看都不怎么听话啊。”“别的家长们会不会都不愿意呢。”同时,初来乍到的孩子们也出现了令人担忧的行为:打架斗殴、沉迷网络、性格乖张等。顶着种种压力,郭秀荣做通了老师们的工作,给孩子们设置了教室、宿舍、餐厅、活动室、盥洗室、训练室等场所,并根据孩子们的实际情况,有针对性地设计课程体系。

因为孩子们大部分没上过学,没有良好的学习习惯,学习能力较弱,学校便根据孩子们的实际情况,有针对性地设计课程体系。“我们专门为孩子们制定了‘三个一’教学方式,即一套教学班子、一套‘校园一日常规准则’和一套生活陪伴班子,志愿者及老师们上课时是老师,下课时是家长,从学习以及生活的各个方面给予孩子帮助和教育。”郭秀荣说。目前,在志愿者及老师们 “润物细无声”的陪伴下,“问题孩子”正发生着潜移默化的改变。

从无人问津的流浪儿,到现在的明朗少年,小白的成长过程,正是志愿者帮扶孤困儿童取得累累硕果的一个缩影。

孤困儿童小蒙家住沂南县铜井镇,无父无母,也没有爷爷奶奶,自己一个人住在家里。志愿者毛培英走访到小蒙家里时,她意识到,孤困女童目前最大的问题并不只是缺乏物质帮助,成长过程中的安全问题是更大的一个问题。

“没有配套教育和引导,即使物资问题一时解决了,但在精神上她们可能仍然觉得没有安全感,甚至受到伤害。所以,我们要做的,是深度陪伴和呵护女童成长。”为了给小蒙一个健康成长的环境,毛培英主动询问孩子要不要到自己家跟她一起生活,在得到小蒙的肯定回答后,毛培英把小蒙接到了自己家里,并专门为小蒙找了学校学习。

“小蒙很有绘画天赋,在几次绘画比赛中,她画的画都获得了奖项!”说起小蒙的变化,毛培英满脸笑意。现如今,小蒙在学校每月回家一次,回去就住在毛培英家里,关系亲密得宛如一家人。“我会帮助孩子直到参加工作、成家立业为止,当然,只要孩子有需要,她以后有任何问题都可以随时找我。”毛培英说。

服务团自成立以来,针对孤困儿童的各项帮扶工作越来越深入细致,去年,服务团把帮扶精神病家庭儿童纳入了工作中的重中之重,牢固树立“救助一人,平安一家,稳定一方”的观念,将精神病家庭的儿童帮扶作为一项长期工作抓紧抓好。

“救助一名精神疾病患者,对于当地和自身的家庭来说都是一件好事。”志愿者高成友告诉记者,他所帮扶的孩子小赵的爸爸是个精神病患者,爷爷患有间歇性精神分裂症,平时,只要爸爸犯了病,就会狠狠地毒打小赵,导致小赵经常是有家不敢回,生活在这样的家庭环境下,小赵上完二年级后就辍学在家,在村子里非偷即抢。

精神病家庭儿童是弱势中的弱势群体,因在成长过程中得不到亲人的陪伴,缺少心灵关怀和情感抚慰,更需要得到呵护和照顾。为了帮扶好这部分孩子,深入研讨之后服务团确定了帮扶措施:对严重精神病障碍患者由有关部门鉴定,需要住院治疗的,由志愿者协助对接有关部门按照政策给予救助治疗;对家庭困难无力支付生活费用的,将帮助解决患者住院治疗期间的基本生活费用;对摸排出来的精神病家庭的孩子,采取“一盯一”的方式,落实志愿者跟进帮扶和引导,让关爱代替偏见,创造条件接出来送入寄宿制学校上学,不让一个孩子误入歧途,让每一个孩子都拥有成人成才的机会。

现在,高成友帮助小赵重返校园学习,同时,还把小赵的爸爸送到了医院进行治疗。不仅减轻了孩子的家庭负担,还给了孩子一个健康成长的环境。

李公丽是费县团的一名志愿者,她帮扶的孩子是一对没有母亲、父亲嗜酒的姐妹。第一次见到大华二华时,看到两个孩子又黑又瘦,手上脸上长满了冻疮,李公丽心疼极了,并作了一个重要决定:“我将是孩子一生的娘亲。”

给孩子一份无私的母爱,并不是李公丽一时冲动的决定。“孩子们渴望亲情的眼神深深触动了我。”李公丽说,“她们的眼睛里总是闪烁着对母爱的渴望,当时我就下定决心,要成为两个闺女最亲、最近的人。”从那以后,这两个小姐妹就成了李公丽心中最深的牵挂。一有时间,李公丽就要到孩子家里看望她们,并多方协调帮助孩子家里翻盖了三间大瓦房,在李公丽的影响下,孩子们的成绩也提高得很快,孩子父亲也开始以积极态度面对生活。

在帮扶的过程中,特别是在刚开始阶段,志愿者们经常遇到不理解、不配合,甚至被围攻、被报警、被监护人打骂的情况。志愿者王光琳在走访胡阳镇一个家庭时,因为不被理解,加上孩子爷爷常年上访导致其对社会的冷漠,当王光琳提出想要帮扶孩子时,被孩子爷爷用扫把和石块打了出来。但王光琳没有放弃,一次、两次、三次、四次,硬是凭着真诚、爱和坚持,在第十一次的时候,敞开了这家人的家门和心门。后来,志愿者又帮助孩子爷爷安排了工作,他也表示自己再也不上访了。

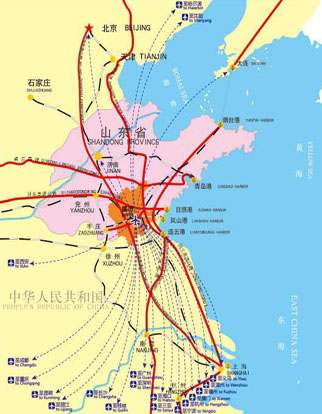

帮扶一个孩子,解困一个家庭,感动一方百姓,温暖整个社会。成立三年多来,服务团8000多名志愿者对孤困儿童“一对一”进行帮扶,举行的集体活动多达1600场,创新提出“扶困、扶智、扶技”帮扶模式,把物质解困、感情补位和思想培育结合起来,使5317名孤贫儿童的命运彻底改变。服务团立足“沂蒙无孤”,奋力实现“天下无孤”,精准帮扶孤困儿童的“临沂模式”已开始在全国一些城市推行。目前山东济南、青岛,湖北襄阳等11个城市已成立了孤困儿童志愿者服务团。山东潍坊、江苏徐州、浙江杭州、河北唐山等20多个城市正在筹备组建服务团。

临报融媒记者 胡晨

责任编辑:徐珍

8056f259c3ab1425d1b749.jpg)