临沂市博物馆旧藏黄慎《鹰雀图》

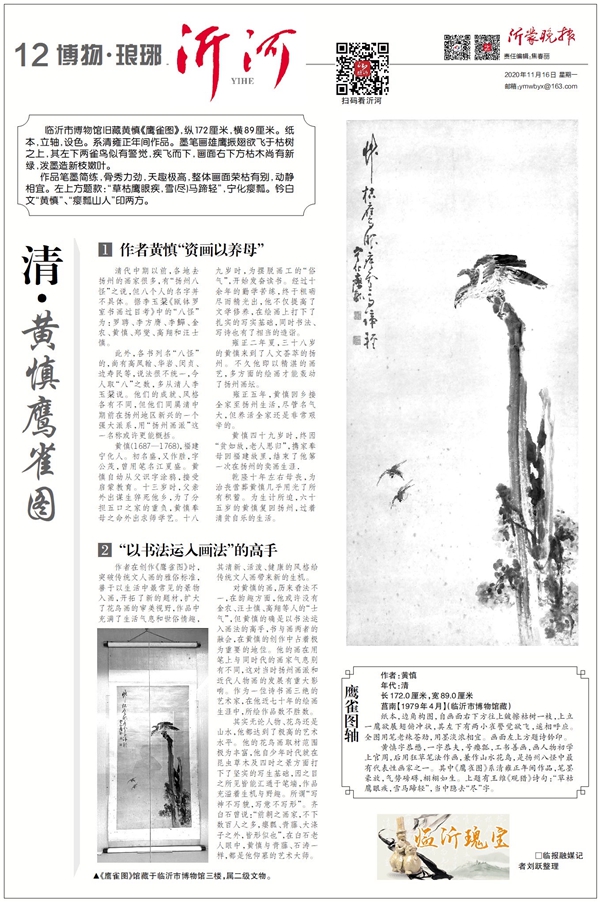

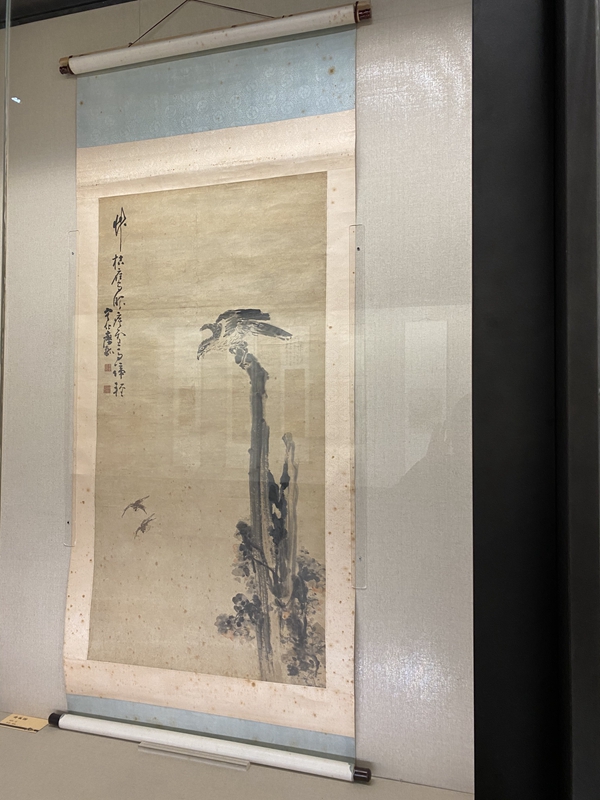

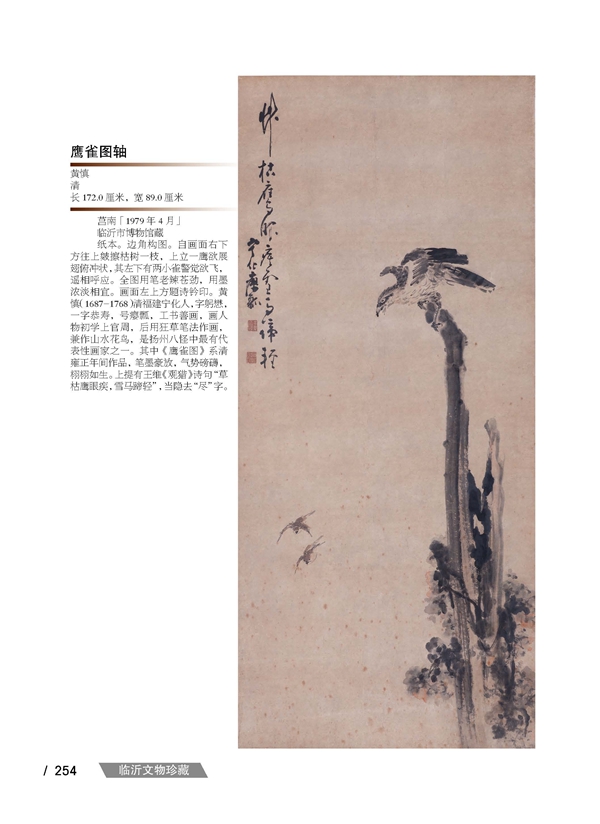

临沂市博物馆旧藏黄慎《鹰雀图》,纵:172厘米,横89厘米。纸本,立轴,设色。系雍正年间作品。墨笔画雄鹰振翅欲飞于枯树之上,其左下两雀鸟似有警觉,疾飞而下,画面右下方枯木尚有新绿,泼墨造新枝嫩叶。

作品笔墨简练,骨秀力劲,天趣极高,整体画面荣枯有别,动静相宜。左上方题款:“草枯鹰眼疾,雪(尽)马蹄轻”,宁化瘿瓢。钤白文“黄慎”、“瘿瓢山人”印两方。

清代中期以前,各地去扬州的画家很多,有“扬州八怪”之说,但八个人的名字并不具体。据李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》中的“八怪”为罗聘、李方膺、李鱓、金农、黄慎、郑燮、高翔和汪士慎。此外,各书列名“八怪”的,尚有高凤翰、华岩、闵贞、边寿民等,说法很不统一,今人取“八”之数,多从清人李玉棻说。他们的成就、风格各有不同,但他们同属清中期前在扬州地区新兴的一个强大派系,用“扬州画派”这一名称或许更能概括。

黄慎(1687—1768),福建宁化人。初名盛,又作胜,字公茂,曾用笔名江夏盛。黄慎自幼从父识字涂鸦,接受启蒙教育。十三岁时,父亲外出谋生猝死他乡,为了分担五口之家的重负,黄慎奉母之命外出求师学艺。十八九岁时,为摆脱画工的“俗气”,开始发奋读书。经过十余年的勤学苦练,终于粗砺尽而精光出,他不仅提高了文学修养,在绘画上打下了扎实的写实基础,同时书法、写诗也有了相当的造诣。雍正二十八年夏,三十八岁的黄慎来到了人文荟萃的扬州。不久他即以精湛的画艺,多方面的绘画才能轰动了扬州画坛。

雍正五年,黄慎回乡接全家至扬州生活,尽管名气大,但养活全家还是非常艰辛的。黄慎四十九岁时,终因“贫如故,老人思归”,携家奉母回福建故里,结束了他第一次在扬州的卖画生涯。乾隆十年左右母丧,为治丧营葬几乎用光所有积蓄。生计所迫,六十五岁的黄慎复回扬州,过着清贫自乐的生活。

《鹰雀图》作者突破传统文人画的雅俗标准,善于以生活中最常见的景物入画,开拓了新的题材,扩大了花鸟画的审美视野,作品中充满了生活气息和世俗情趣,其清新、活泼、健康的风格给传统文人画带来新的生机。

对黄慎的画,历来看法不一,在韵趣方面,他或许没有金农、汪士慎、高翔等人的“士气”,但黄慎的草书,在画家中颇为少见,他的确是以书法运入画法的高手,书与画两者的融会,在黄慎的创作中占着极为重要的地位。他的画在用笔上与同时代的画家气息别有不同,这对当时扬州画派和近代人物画的发展有重大影响。作为一位诗书画三绝的艺术家,在他近七十年的绘画生涯中,所绘作品数不胜数。

其实无论人物、花鸟还是山水,他都达到了极高的艺术水平。他的花鸟画取材范围极为丰富,他自少年时代就在昆虫草木及四时之景方面打下了结实的写生基础,因之目之所见皆能汇通于笔端,作品充溢着生机与野趣。所谓“写神不写貌,写意不写形”。齐白石曾说:“前朝之画家,不下数百人之多,瘿瓢、青藤、大涤子之外,皆形似也”,在白石老人眼中,黄慎与青藤、石涛一样,都是他仰慕的艺术大师。

临报融媒记者 刘跃

编辑:范涛