媒体人话初心|媒体人的初心与使命——我眼中的临报新闻人

原《东方青年》杂志社主编靖一民生活近照。

作为全市新型主流媒体,临沂日报报业集团的成长壮大历经集团几代新闻人慎终如始、接续奋斗,特别是那些共产党员们,更是坚守着媒体人的初心与使命,拼搏奉献,把自己的青春与智慧都贡献给了党的新闻事业!

作为一名老党员,在这里,我仅讲述三个新闻人的故事,大家就可以知道,咱们集团老一辈新闻工作者,是怎样恪尽职守、勤勤恳恳记录时代轨迹的——

凌晨4点传来重大新闻

1997年2月19日下午,时事部接到新华通讯社的通知:有重要新闻,请注意接收。当时的时事部主任是刘伟,她是一位责任心很强的女同志,平时都唯恐漏报重要新闻,这次新华社特别通知,她更不敢大意,一直坐在电脑前,目不转睛地盯着荧屏,等待着接收……

可谁也不曾想到,直到次日凌晨3点钟,新华社也没把重要新闻稿传来。怎么办?近7万份报纸,必须赶在天亮时印刷完毕,实在是不能再等了,刘伟只好按照正常报纸编排程序选稿、排版、校对、送审、签字印刷。当报纸进入印刷程序后,时事部的同志本可以关机下班,可刘伟仍不放心那则不知什么内容的重大新闻,她让其他同志先回家休息,自己则继续坐在电脑前等待新华社的传稿。

凌晨4点整,新华社传来了重要新闻:一代伟人邓小平同志逝世。这是惊天动地的噩耗,必须及时予以报道。可当天的报纸已经印刷数万份了,如果撤换稿件,会给报社造成一定的经济损失,刘伟不敢让印刷厂停止报纸的印刷。但凭借着强烈的责任心和新闻敏感意识,她知道这是一条绝对不能延缓报道的重大新闻,所以她带着新华社传来的稿件,一路小跑来到了报社的宿舍楼,敲开了时任总编辑郑钦禹的家门,请他决定是否撤换稿件。郑钦禹是一位十分严谨的老报人,他当即打电话给当时的报社党委书记,与他商议是否撤换稿件?最后,他们达成共识:撤换稿件,已印刷好的数万份报纸全部作废!

刘伟回到时事部后,立即通知印刷厂停印等版。接着,她开始重新编辑稿件、设计版面,准备以最快的速度定版印刷。然而,在排版时,却遇到了新问题:按照惯例,这么重要的新闻发布时,标题的排列方式、字号的大小、字体的运用和照片的尺寸及摆放位置都有严格要求,刘伟一时不知该怎么设计这个版面。于是,她给《大众日报》社打电话,向他们询问排版要求。可没想到,他们也遇到了同样的问题,正向《人民日报》索要版式大样。这样,经过几番折腾,快到凌晨5点时,刘伟才设计好版面,签付开印(后来证实,《临沂日报》的版式设计与《人民日报》基本一致)。

第二天早晨,报纸按时投送。由于外地的报纸当天都到不了临沂,所以那天电视台拍摄基层群众悼念邓小平的画面时,大家都是双手捧着《临沂日报》,沉痛宣读邓小平逝世的噩耗!

深夜奔赴第一新闻现场

1999年,为壮大媒体实力、走集团化发展之路,报社党委决定以《临沂日报》扩版的形式,创办《今日晨刊》周五大报,并决定成立《今日晨刊》编辑部,我被任命为该刊主编。当时,由于缺少办生活类报纸的经验,加之晨刊的编采人员多是刚进报社的新人,都是边学边干,所以试刊期间就遇到了种种困难。尽管如此,晨刊仍然以“做一流报人,办一流报纸”为奋斗目标,并规定“凌晨前发生的新闻,天亮必须见报”。正是这一条“天亮见报”的规定,“逼”着晨刊编采人员每天都工作到凌晨2点多才下班。

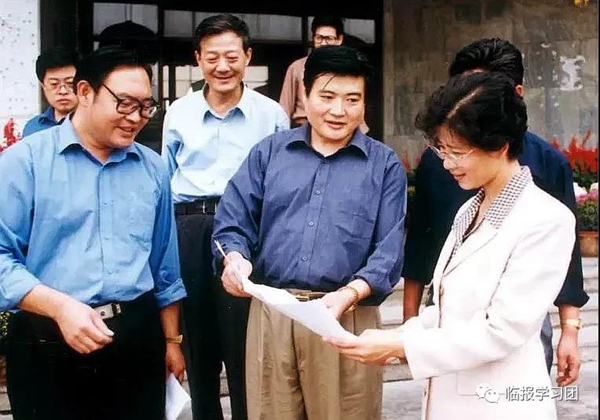

时任临沂市委副书记、市长李玉妹(右一)到报社调研《今日晨刊》出版情况。

2000年的一天晚上,当我路过解放路金鹰商场附近时,见有两个流氓团伙在持刀械打群架,出了命案,便立即赶到报社,安排副主编李绪武与记者李波、刘斯峰一起去现场采访,并让编辑王红梅、周志娟、宋童童等人做好编排稿件的准备。当李绪武等人骑着自行车离开报社时,已经是深夜11点多了。说实话,在夜黑风寒之时去凶案现场采访,不仅格外辛苦,而且也有一定的危险,但这三位参与采访的同志都像战场上的战士一样,听到冲锋的命令就勇往直前,绝无任何人找借口退缩半步!因为,他们都深知自己是党报的新闻人,而且还都是共产党员,有义务也有责任冲锋在前,采写出最鲜活的新闻稿件。所以,他们不仅走近凶案现场采访,还赶赴医院的急诊室了解伤亡人员情况,又跟随公安人员去抓捕凶手……等到采访结束时,已经快凌晨1点钟了,他们才着手写稿。

《今日晨刊》编辑部的部分人员合影迎接新年。

那天夜里,《今日晨刊》是凌晨4点才签付印刷的。尽管大家都十分疲劳,但没有一个人喊苦叫累。最值得欣慰的是,那篇稿件产生了良好的社会反响,报纸也因时效性强受到了广大读者的欢迎。后来,因为争取到了晚报出版号,《今日晨刊》完成了自己的使命,奉命停办,晨刊所有人员整体划转新成立的沂蒙晚报社。又经过数年努力,《沂蒙晚报》成为临沂市第一强势生活类媒体!

万米高空上演惊魂时刻

2001年春天,报社准备创办一份全国公开发行的时尚杂志,定名《东方青年》,由当时的临沂市委书记李群担任编委主任,报社党委书记冯增田兼任社长,报社党委委员、社长助理陈学善具体分管。我离开《今日晨刊》到杂志社任主编,李绪武、杨洁任副主编,挑选10多名业务骨干组成编辑部。经过数月筹备,决定这一年的5月4日正式创刊。在创刊号进厂印刷后,我跟随冯增田书记到北京补办杂志发行的有关手续。

时任临沂市委书记李群(右一)到东方青年杂志社调研。

一天上午,杂志社的同志打电话告诉我:《东方青年》创刊号已经印刷完毕,问是否可以投递发行?放下电话,我立即将这一情况报告给冯增田书记。没想到,他想看到《东方青年》创刊号的心情比我还急切,让我立即安排专人把新刊送到北京。我与杂志社的同志联系后,他们派一名同志带着50本《东方青年》创刊号,乘当天晚上的列车进京送杂志。第二天早上6时许,杂志送到了我的房间,我立即抽出两本送给冯增田书记审阅,想听听他对杂志的评价。

冯增田书记坐在床沿上,认真翻看着《东方青年》杂志,一直不表态,这让我的心里打起鼓来:难道他对杂志不满意?大约过了20多分钟,他才面露笑容,称赞道:“很好,从内容到编排都很大气!”

我如释重负,这才想起一年一度的全国报刊展销会即将在长沙举办,便请示《东方青年》是否参加展销?冯增田书记毫不犹豫地说:“这个机会不能错过,一定要参加!”

可我电话咨询展销会会务组后,得知隔一天就是开展时间,如果乘火车是赶不过去的,冯增田书记便特批乘飞机去长沙,我奉命带着几十本《东方青年》杂志赶赴北京机场,登上一架小型客机,直飞长沙。

从北京到长沙,大约需要飞行两个多小时。那天的飞行,起初也很顺利,我还在飞机上吃了免费午餐。可还有20分钟到达长沙时,我的身体出现了问题:头皮发麻,头上的血管都鼓涨着,似乎是要炸裂的感觉。我有高血压,心脏也不好,出现这种情况,我有点紧张了,立即喊来一位乘务员,请她帮忙找医生给我诊治。可乘务员解释说,我乘坐的那架飞机上没有医务人员,让我坚持一会儿,说飞机很快就要降落了。我只能吃一片降压药,闭目养神,期盼着飞机尽快降落。

然而,这架飞机似乎是要考验一下我的承受能力,明明飞到长沙机场了,却围着机场转圈,就是不降落。我问乘务员怎么回事?乘务员解释说:由于长沙大雾,给飞机降落造成困难,实在不行,得去别的机场降落。听她如此说,我一下子紧张起来:乖乖,去别的机场迫降,会不会出事故呢?想到此,我从头顶上的飞机储物箱里取出那几十本《东方青年》杂志,紧紧抱在怀里,很幼稚地想:如果飞机出了问题,人家发现我怀里抱着的杂志,就会知道我是谁了!

飞机在长沙机场转了三圈之后,终于降落在长长的跑道上。机舱门打开后,人们都争先恐后地走下舷梯,我也抱着杂志下了飞机,身体立即就不再难受。走出机场,乘车来到展销会预订的宾馆,未等坐稳休息一下,我便把《东方青年》杂志的海报贴在房间的门外,开始接待订货的书商……

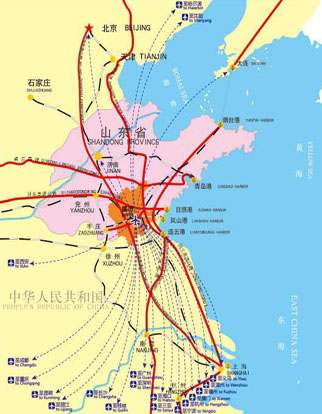

这一次长沙之行虽然上演了空中惊魂时刻,却把新创刊的《东方青年》杂志介绍给国内书刊界,为以后的发展奠定了良好的基础。这之后,《东方青年》不仅经常参加各种展销会,而且不断改进办刊质量,在创刊两年后,被评为“华东地区优秀期刊”,由月刊扩为旬刊,除了在国内的月发行总量达到了7万余份,还有五个国家的读者通过中国国际图书贸易总公司长年订阅!

原《东方青年》杂志社主编靖一民生活近照。

作为全市新型主流媒体,临沂日报报业集团的成长壮大历经集团几代新闻人慎终如始、接续奋斗,特别是那些共产党员们,更是坚守着媒体人的初心与使命,拼搏奉献,把自己的青春与智慧都贡献给了党的新闻事业!

作为一名老党员,在这里,我仅讲述三个新闻人的故事,大家就可以知道,咱们集团老一辈新闻工作者,是怎样恪尽职守、勤勤恳恳记录时代轨迹的——

凌晨4点传来重大新闻

1997年2月19日下午,时事部接到新华通讯社的通知:有重要新闻,请注意接收。当时的时事部主任是刘伟,她是一位责任心很强的女同志,平时都唯恐漏报重要新闻,这次新华社特别通知,她更不敢大意,一直坐在电脑前,目不转睛地盯着荧屏,等待着接收……

可谁也不曾想到,直到次日凌晨3点钟,新华社也没把重要新闻稿传来。怎么办?近7万份报纸,必须赶在天亮时印刷完毕,实在是不能再等了,刘伟只好按照正常报纸编排程序选稿、排版、校对、送审、签字印刷。当报纸进入印刷程序后,时事部的同志本可以关机下班,可刘伟仍不放心那则不知什么内容的重大新闻,她让其他同志先回家休息,自己则继续坐在电脑前等待新华社的传稿。

凌晨4点整,新华社传来了重要新闻:一代伟人邓小平同志逝世。这是惊天动地的噩耗,必须及时予以报道。可当天的报纸已经印刷数万份了,如果撤换稿件,会给报社造成一定的经济损失,刘伟不敢让印刷厂停止报纸的印刷。但凭借着强烈的责任心和新闻敏感意识,她知道这是一条绝对不能延缓报道的重大新闻,所以她带着新华社传来的稿件,一路小跑来到了报社的宿舍楼,敲开了时任总编辑郑钦禹的家门,请他决定是否撤换稿件。郑钦禹是一位十分严谨的老报人,他当即打电话给当时的报社党委书记,与他商议是否撤换稿件?最后,他们达成共识:撤换稿件,已印刷好的数万份报纸全部作废!

刘伟回到时事部后,立即通知印刷厂停印等版。接着,她开始重新编辑稿件、设计版面,准备以最快的速度定版印刷。然而,在排版时,却遇到了新问题:按照惯例,这么重要的新闻发布时,标题的排列方式、字号的大小、字体的运用和照片的尺寸及摆放位置都有严格要求,刘伟一时不知该怎么设计这个版面。于是,她给《大众日报》社打电话,向他们询问排版要求。可没想到,他们也遇到了同样的问题,正向《人民日报》索要版式大样。这样,经过几番折腾,快到凌晨5点时,刘伟才设计好版面,签付开印(后来证实,《临沂日报》的版式设计与《人民日报》基本一致)。

第二天早晨,报纸按时投送。由于外地的报纸当天都到不了临沂,所以那天电视台拍摄基层群众悼念邓小平的画面时,大家都是双手捧着《临沂日报》,沉痛宣读邓小平逝世的噩耗!

深夜奔赴第一新闻现场

1999年,为壮大媒体实力、走集团化发展之路,报社党委决定以《临沂日报》扩版的形式,创办《今日晨刊》周五大报,并决定成立《今日晨刊》编辑部,我被任命为该刊主编。当时,由于缺少办生活类报纸的经验,加之晨刊的编采人员多是刚进报社的新人,都是边学边干,所以试刊期间就遇到了种种困难。尽管如此,晨刊仍然以“做一流报人,办一流报纸”为奋斗目标,并规定“凌晨前发生的新闻,天亮必须见报”。正是这一条“天亮见报”的规定,“逼”着晨刊编采人员每天都工作到凌晨2点多才下班。

时任临沂市委副书记、市长李玉妹(右一)到报社调研《今日晨刊》出版情况。

2000年的一天晚上,当我路过解放路金鹰商场附近时,见有两个流氓团伙在持刀械打群架,出了命案,便立即赶到报社,安排副主编李绪武与记者李波、刘斯峰一起去现场采访,并让编辑王红梅、周志娟、宋童童等人做好编排稿件的准备。当李绪武等人骑着自行车离开报社时,已经是深夜11点多了。说实话,在夜黑风寒之时去凶案现场采访,不仅格外辛苦,而且也有一定的危险,但这三位参与采访的同志都像战场上的战士一样,听到冲锋的命令就勇往直前,绝无任何人找借口退缩半步!因为,他们都深知自己是党报的新闻人,而且还都是共产党员,有义务也有责任冲锋在前,采写出最鲜活的新闻稿件。所以,他们不仅走近凶案现场采访,还赶赴医院的急诊室了解伤亡人员情况,又跟随公安人员去抓捕凶手……等到采访结束时,已经快凌晨1点钟了,他们才着手写稿。

《今日晨刊》编辑部的部分人员合影迎接新年。

那天夜里,《今日晨刊》是凌晨4点才签付印刷的。尽管大家都十分疲劳,但没有一个人喊苦叫累。最值得欣慰的是,那篇稿件产生了良好的社会反响,报纸也因时效性强受到了广大读者的欢迎。后来,因为争取到了晚报出版号,《今日晨刊》完成了自己的使命,奉命停办,晨刊所有人员整体划转新成立的沂蒙晚报社。又经过数年努力,《沂蒙晚报》成为临沂市第一强势生活类媒体!

万米高空上演惊魂时刻

2001年春天,报社准备创办一份全国公开发行的时尚杂志,定名《东方青年》,由当时的临沂市委书记李群担任编委主任,报社党委书记冯增田兼任社长,报社党委委员、社长助理陈学善具体分管。我离开《今日晨刊》到杂志社任主编,李绪武、杨洁任副主编,挑选10多名业务骨干组成编辑部。经过数月筹备,决定这一年的5月4日正式创刊。在创刊号进厂印刷后,我跟随冯增田书记到北京补办杂志发行的有关手续。

时任临沂市委书记李群(右一)到东方青年杂志社调研。

一天上午,杂志社的同志打电话告诉我:《东方青年》创刊号已经印刷完毕,问是否可以投递发行?放下电话,我立即将这一情况报告给冯增田书记。没想到,他想看到《东方青年》创刊号的心情比我还急切,让我立即安排专人把新刊送到北京。我与杂志社的同志联系后,他们派一名同志带着50本《东方青年》创刊号,乘当天晚上的列车进京送杂志。第二天早上6时许,杂志送到了我的房间,我立即抽出两本送给冯增田书记审阅,想听听他对杂志的评价。

冯增田书记坐在床沿上,认真翻看着《东方青年》杂志,一直不表态,这让我的心里打起鼓来:难道他对杂志不满意?大约过了20多分钟,他才面露笑容,称赞道:“很好,从内容到编排都很大气!”

我如释重负,这才想起一年一度的全国报刊展销会即将在长沙举办,便请示《东方青年》是否参加展销?冯增田书记毫不犹豫地说:“这个机会不能错过,一定要参加!”

可我电话咨询展销会会务组后,得知隔一天就是开展时间,如果乘火车是赶不过去的,冯增田书记便特批乘飞机去长沙,我奉命带着几十本《东方青年》杂志赶赴北京机场,登上一架小型客机,直飞长沙。

从北京到长沙,大约需要飞行两个多小时。那天的飞行,起初也很顺利,我还在飞机上吃了免费午餐。可还有20分钟到达长沙时,我的身体出现了问题:头皮发麻,头上的血管都鼓涨着,似乎是要炸裂的感觉。我有高血压,心脏也不好,出现这种情况,我有点紧张了,立即喊来一位乘务员,请她帮忙找医生给我诊治。可乘务员解释说,我乘坐的那架飞机上没有医务人员,让我坚持一会儿,说飞机很快就要降落了。我只能吃一片降压药,闭目养神,期盼着飞机尽快降落。

然而,这架飞机似乎是要考验一下我的承受能力,明明飞到长沙机场了,却围着机场转圈,就是不降落。我问乘务员怎么回事?乘务员解释说:由于长沙大雾,给飞机降落造成困难,实在不行,得去别的机场降落。听她如此说,我一下子紧张起来:乖乖,去别的机场迫降,会不会出事故呢?想到此,我从头顶上的飞机储物箱里取出那几十本《东方青年》杂志,紧紧抱在怀里,很幼稚地想:如果飞机出了问题,人家发现我怀里抱着的杂志,就会知道我是谁了!

飞机在长沙机场转了三圈之后,终于降落在长长的跑道上。机舱门打开后,人们都争先恐后地走下舷梯,我也抱着杂志下了飞机,身体立即就不再难受。走出机场,乘车来到展销会预订的宾馆,未等坐稳休息一下,我便把《东方青年》杂志的海报贴在房间的门外,开始接待订货的书商……

这一次长沙之行虽然上演了空中惊魂时刻,却把新创刊的《东方青年》杂志介绍给国内书刊界,为以后的发展奠定了良好的基础。这之后,《东方青年》不仅经常参加各种展销会,而且不断改进办刊质量,在创刊两年后,被评为“华东地区优秀期刊”,由月刊扩为旬刊,除了在国内的月发行总量达到了7万余份,还有五个国家的读者通过中国国际图书贸易总公司长年订阅!

责任编辑:徐珍

99ced3a2-84ae-481f-9522-fc885ed96a08.png)

8056f259c3ab1425d1b749.jpg)