深读丨八大产业力争突破8000亿元!“十一新”绘出临沂新蓝图

我市实施深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展三年行动

“十一新”绘出临沂新蓝图

7月3日,临沂市人民政府新闻办公室召开临沂市深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展新闻发布会,市发展和改革委员会、市科技局、市工业和信息化局、市生态环境局相关负责人介绍我市深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展三年行动(以下简称“三年行动”)总体情况及相关重点工作任务,并回答记者提问。

本场新闻发布会是我市“经济与社会发展情况”主题系列新闻发布会第11场。据了解,三年行动的总体要求是,到2025年,绿色低碳高质量发展取得重要阶段性成果,综合实力实现新跃升、动能转换塑成新优势、科技创新注入新动力、商贸物流转出新天地、乡村振兴谱写新华章、品质城市彰显新魅力、改革开放激发新活力、绿色低碳呈现新气象、社会文明刷新新高度、民生福祉达到新水平,中国式现代化“临沂实践”蹚出新路径,形成一批可复制可推广的经验。

八大产业突破8000亿人均可支配收入年增长6%以上

据了解,三年行动在遵守总体要求的基础上,确定了11个方面的重点任务,包括培育现代产业体系、加强生态文明建设、推动乡村振兴发展等方面。

其中,到2025年,力争八大优势产业产值突破8000亿元,打造五百亿级产业6个,新能源产业产值实现“三年翻三番”,形成木业、冶金、食品、战新4个千亿级产业;高新技术企业突破2000家,全社会研发经费投入强度力争达到2.6%以上;临沂商城市场交易额、物流总额分别突破7200亿元、10000亿元;中心城区常住人口突破400万人,建成区绿地率达到40%;营商环境迈向国内一流,市场主体总量突破170万户;居民人均可支配收入年增长6%以上,城乡居民收入比达到2.2左右,人均预期寿命达到79岁左右。

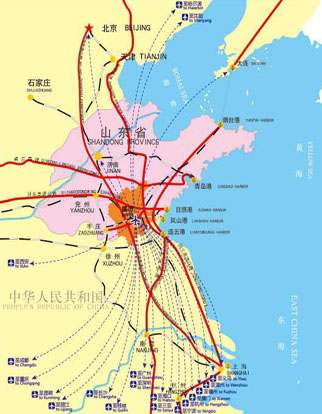

资料图

同时,全面推进乡村振兴发展规划,大力发展循环经济,促进农村全面发展,行政村集体收入20万元以上的达到90%;每年实施1000个以上省市县重点项目,打造现代化综合立体交通网,加快构建现代水网;加快建设新型能源体系,形成绿色低碳生产方式,加强生态系统保护修复和环境污染防治,非化石能源消费占比提高到13%,空气质量优良天数比率达到68.9%;推进全域文化繁荣、全民精神富有,建设文化强市;坚决守牢粮食、能源、金融、生态和产业链供应链安全等“一排底线”,保障人民生命健康安全,确保经济运行安全,维护社会大局和谐稳定。

培育“百亿企业”12家 建设绿色工厂100家

构建现代产业体系是实现临沂高质量发展的基本条件,构建具有临沂优势的现代产业体系是加快动力换乘、培育现代产业体系的重要工作思路。

据了解,三年行动计划中,力争2025年产值过100亿元企业达到12家,新培育省级以上制造业单项冠军100家左右,规模以上工业企业突破4400家,每年新增“小升规”企业300家以上。

资料图

同时,实现技改投资占工业投资比重保持在60%左右,实施“绿色低碳工程”,建设绿色工厂、绿色园区,实现高耗能、高耗水行业效能提升,到2025年,市级绿色工厂(园区)达到100家。

此外,争创省级以上奖项20项,培育省级以上工业设计中心等平台15家以上,对标“灯塔工厂”建设标准,推动2000家规模以上工业企业实施数字化转型。每年培育1家以上省级工业互联网平台(园区),2025年基本实现“一链一平台”,工业互联网平台普及率达到45%以上。

在科技创新方面,持续加大对各类科技创新平台的支持和培养力度,加快推进沂蒙山实验室建设,加强各类省级科创平台建设工作,在全市布局建设以技术研发、成果转化为目的重点实验室、技术创新中心50家左右,力争年底前全市规模以上工业企业研发机构覆盖率达到40%。

同时,坚持以产业需求为导向引进人才,力争今年新建市级“人才飞地”10个以上,引育机械、化工、战新等产业领域高层次人才15人以上。在此基础上,组织开展“创业沂蒙·共赢未来”高层次人才创新创业大赛,以“以赛代评”形式,引进培养高层次人才及团队40人以上。

统筹推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展,加快建设美丽临沂

全市生态环境系统将充分发挥职责作用,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,统筹推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展,加快建设美丽临沂。

资料图

其中,深入打好蓝天碧水净土保卫战,制定印发重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理三大攻坚战方案,统筹推进大气污染防治攻坚;推动重点流域“保水质、增颜值”,建立健全排污监管的长效管理机制,有序推进入河排污口整治,动态消除Ⅴ类及以下水体;加强土壤污染源头防控和风险管控,将可能存在土壤污染风险的关闭搬迁企业地块纳入监管范围,确定优先监管地块清单。全域推进“无废城市”建设,切实推进工业、农业、生活等领域固体废物源头减量化和资源化利用。

此外,将全部发电企业纳入碳排放权交易系统,推动发电企业新旧动能转换,倒逼淘汰落后产能、转型升级。建立碳足迹评价基础数据和指标体系,完成5个行业11家企业的碳足迹评价工作。筛选低碳发展基础较好,有意愿且符合条件的县区、园区和社区,开展近零碳城市、近零碳园区、近零碳社区试点示范创建。

临报融媒记者 宋天健

责任编辑:辛颖

8056f259c3ab1425d1b749.jpg)